2024-2025第二学期课题研究记录表(四)

课题研究记录表

课题题目 |

《学习空间再造视野下跨学科主题课程开发》 |

课题类别 |

江苏省职前职后 |

立项编号 |

jsfz-e20 |

出席对象 |

课题核心组成员、数学组 |

地点 |

数趣空间 |

时间 |

2025年4月1日 |

研究主题 |

跨学科课题课《苏州码》 |

所要解决问题 |

聚焦中年段学生数学阅读语言识别与转化能力的培养,通过解码苏州码的历史背景、符号规则与数学逻辑,引导学生理解位值制的核心思想,并感悟中国传统数学文化的智慧。 |

研究方法 |

课题观课并进行主题议课 |

过 程 与 思 考 记 录

|

课题课设计 (一)视频资源激发学习兴趣 视频播放《神探夏洛克》片段一。你们知道夏洛克是怎么破案的吗?带着这样的疑问,让我们一起开始今天的学习。 【设计意图:通过引入英剧《神探夏洛克》片段,借助学生熟悉的流行文化激发学习兴趣,建立跨学科联系(影视与数学文化)。视频中夏洛克运用智慧破案,隐喻数学逻辑的重要性,同时为后续揭示苏州码的“解码”功能埋下伏笔,暗示数学符号的智慧属性。此举旨在打破学科壁垒,让学生在文化交融的语境中主动探究苏州码的奥秘。】 (二)感知与质疑 1.数——数的读音和意义区别 2.数——苏州码(初步了解) (1)学生上前一一圈出图片中的苏州码,你有什么疑问? 根据学生的回答,在副板书的位置分别记录下含义、名称、历史、发明、计算、用途、联系等。 (2)播放视频:苏州码的介绍。 师:视频中出现了这些苏州码,猜一猜,这些苏州码对应的阿拉伯数字是什么? 【设计意图:通过博物馆实物图片和提问互动,引导学生从生活场景中发现问题,培养观察与质疑能力(历史与数学融合)。视频介绍苏州码的历史背景,将数学符号置于中华文明发展的脉络中,增强文化认同感。此环节强调“数”的双重含义(shù/shǔ),呼应语文与数学的跨学科思维,同时为后续深入学习位值制奠基。】 (三)解码与关联 1.认识苏州码符号 (1)活动一:数学阅读 活动要求: ①阅读给出的材料,阅读时可以圈画关键词,了解苏州码的发展历史; ②掌握10个苏州码的书写规则; ③能通过小组合作与互动交流清晰表述苏州码的知识要点。 【设计意图:以小组合作阅读材料的形式,将数学符号学习与历史探究结合(历史学科融合)。通过圈画关键词、书写规则学习,培养学生信息提取与协作能力。苏州码的“身世故事”赋予符号人文色彩,打破数学的抽象性,体现学科间的情感联结。】 2.数——位值制 (1)活动二:写数挑战 活动要求:通过你对苏州码的学习,尝试着用苏州码写下“一百一十一”。 【设计意图:通过书写“一百一十一”的多样化尝试,引发学生对位值制的深度思考。对比阿拉伯数字的唯一性,引导学生发现苏州码的位值逻辑,渗透数学符号的普适性与文化独特性。互相评价环节融入美育,鼓励多元表达与反思。】 (2)活动三:猜数游戏 活动要求: ①在心里想一个数,用苏州码写下来; ②同桌之间互相猜一猜,看看你们之间是不是心意相通; ③猜数活动完成后,同桌之间说一说,在猜数过程中遇到了什么问题,或者你有什么收获? 【设计意图:以游戏化学习强化符号应用能力。同桌互动促进语言表达与逻辑推理,通过“问题与收获”分享,培养元认知能力。此活动将抽象符号转化为趣味实践,降低学习焦虑,提升跨学科综合素养。】 3.慧眼识数 (1)屏幕上的苏州码:33、59、62、62、9、16、12,250 组织学生辨析:为什么最后一个数不是1150?如果是1150,苏州码应该怎么写?学生书空,横竖交替写着千位和百位上的“1”。 (四)迁移与创造 数——民族自豪,你还听说过哪些其他古老的数字吗? 【设计意图:通过对比苏州码、罗马数字等不同文明符号(历史与全球视野),凸显中国位值制的先进性。提问“为什么苏州码能简洁表示大数”,引导学生理解数学原理的普世价值,同时激发民族自豪感。总结“位值制,中国造!”将数学史与爱国主义教育深度融合。】 2.数——文化传承 播放:英剧《神探夏洛克》的片段二。 总结:这部英国影视作品里面引用并讲解了关于苏州码的相关知识。我国上下五千年之瑰宝璀璨全球,作为新一代的我们,有责任、有义务将中华民族优秀的传统文化传承下去,别外国人都在学习的,我们却遗弃了。同学们,明白今天我们为什么要上这样一节课了吗? 【设计意图:再次引用《神探夏洛克》片段,借国际视角反衬中华文化的国际影响力(社会学与德育)。通过“外国人学习苏州码”的案例,唤醒学生的文化传承使命感,将数学课堂升华为文化自信的培育场域。此环节贯通中西,强调跨学科学习的社会责任属性。】 |

获 得 的 主 要 结 论

|

本节课以“苏州码”为载体,聚焦中年段学生数学阅读语言识别与转化能力的培养,通过解码苏州码的历史背景、符号规则与数学逻辑,引导学生理解位值制的核心思想,并感悟中国传统数学文化的智慧。课程设计以“文化传承”“数学思维培养”“跨学科整合”为三大主线,通过情境导入、任务链活动、对比迁移等策略,帮助学生实现从符号识别到逻辑转化的能力进阶。课堂中,学生通过“识码—写码—用码”的实践,逐步掌握苏州码与现代数字的转换规则,并在对比罗马数字、古埃及数字的活动中,深化对位值制优越性的认知。 从课堂效果来看,学生表现出较高的参与热情,尤其在“猜数游戏”“写数挑战”等环节中,能够主动尝试符号转译,并通过同伴互评修正错误。此外,通过视频引入《神探夏洛克》片段,成功激发了学生对苏州码的兴趣,初步建立了数学符号与历史文化的情感联结。 一、跨学科体现的亮点 历史与数学的结合:课程以苏州码的历史发展脉络为线索,通过介绍其与算筹、结绳计数的渊源,将数学符号的演变置于历史语境中。例如,学生通过分析“〥”与结绳计数的关联,理解符号设计的逻辑,这既是对数学原理的探究,也是对历史文化的感知。 文化认同的渗透:通过对比苏州码与罗马、古埃及数字系统,引导学生归纳位值制的科学性与文化价值,强调“中国智造”的民族自豪感。例如,在分析“八千八百八十八”的不同表达时,学生直观感受到位值制的高效性,并意识到中国传统数学对世界文明的贡献。 影视资源的引入:课程巧妙借用了《神探夏洛克》的影视片段,通过影视作品中对外国文化的引用,反向激发学生“拾遗”传统文化的责任感,实现了数学与影视文化的跨学科对话。 二、跨学科整合的不足 尽管课程在设计中提及“跨学科整合”,但实际实施中仍存在以下局限: 学科融合的深度不足:历史、文化元素的引入更多停留在知识介绍层面,未能形成多学科协同解决问题的任务。例如,学生虽然了解了苏州码的历史背景,但缺乏通过历史研究方法深入探究的机会。 艺术与实践的缺失:苏州码的符号本身具有独特的视觉美感,但课程未涉及艺术领域的延伸。例如,学生未尝试通过绘画、设计等方式表现苏州码的美学特征,或结合书法体验其书写规则的文化意蕴。 应用场景的单一性:课程中的跨学科活动以课堂讨论为主,缺乏真实情境下的综合实践。例如,学生未能将苏州码应用于生活场景,导致“跨学科”停留于理论层面,未体现“学以致用”的价值。 三、改进策略:深化跨学科实践 为增强课程的跨学科“味道”,可设计以下活动: 1.“苏州码班牌设计”项目 数学与艺术的融合:学生分组设计班级标识牌,要求用苏州码书写班级编号如“四(4)班”转化为苏州码,并结合传统纹样进行装饰。在此过程中,学生需综合运用数学符号转换能力、美术设计技巧,同时理解苏州码的书写规则与文化寓意。 语文与信息技术的整合:为班牌撰写简短的说明文字,介绍苏州码的历史与设计理念,并利用数字化工具完成设计图的制作与展示。 社会与生活的联结:将班牌悬挂于教室门口,作为班级文化的一部分,引导学生在日常环境中感知苏州码的实用性,增强文化传承的仪式感。 2.“苏州码密码信”探究活动 数学与信息技术的结合:学生以苏州码为密码符号,设计一套简单的加密规则,编写“密码信”并交换解密。此活动可引入信息技术中的编码逻辑,同时锻炼学生的逻辑推理与协作能力。 历史与语文的延伸:结合古代密信传递的历史案例、,探讨密码在不同时代的应用,并撰写一篇关于“苏州码密码故事”的短文,深化跨学科思维。 本节课在数学核心素养的框架下,成功将苏州码作为文化载体融入数学阅读教学,但在跨学科整合的广度与深度上仍有提升空间。未来教学中,需进一步打破学科壁垒,设计更多以问题为导向、以实践为载体的跨学科活动,让学生在真实任务中体验知识的联结性与文化的生命力。例如,“苏州码班牌设计”不仅能让数学符号“活”起来,还能让学生在艺术创造、技术应用中深化对传统文化的理解,真正实现“做中学”“用中悟”。

|

物化成果 |

观察指标设计:

一级指标 |

二级指标 |

A. 符号转译能力的策略研究 (汇报:张燕)

B. 图形语言解析能力的策略研究 (汇报:陈子媛)

C. 跨学科整合能力的策略研究 (汇报:吴心仪)

总汇报:柴荣萍 |

1.符号识别与对应:准确辨认苏州码符号,理解其与阿拉伯数字的对应关系;(张燕)

2.双向转化实践:能将苏州码与阿拉伯数字相互转换;(陆晓红) 3.历史关联解析:理解苏州码与算筹、结绳计数的历史渊源及符号演变逻辑。(杨洋)

1.图形特征分析:解析苏州码的书写规则;(陈子媛) 2.规范应用能力:按数位规则正确书写苏州码;(李晔)

3.逻辑防错理解:解释符号设计如何避免混淆。(徐娅楠)

1.历史背景联结:结合苏州码的贸易背景,理解其命名原因及实际应用场景;(吴心仪、黄丽倩)

2.文化价值阐述:通过对比罗马、古埃及数字系统,归纳位值制的科学性与文化智慧。(薛艳兵) |

研究课设计思路模型图与观察指标分布:

|

科教融合新探索 数学文化润课堂

——课题课观摩研讨活动

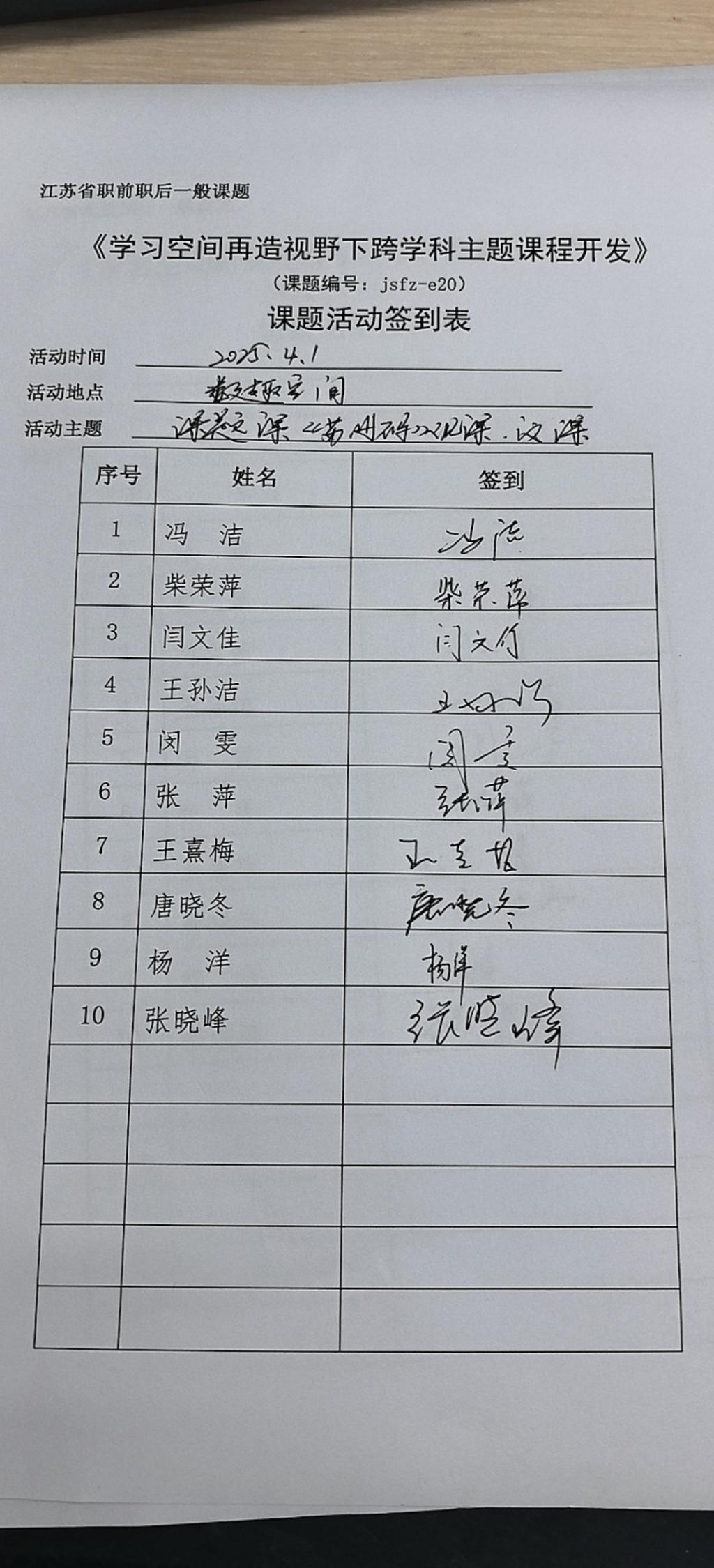

为深化核心素养导向的课堂教学改革,推动数学学科与传统文化教育的跨学科融合创新,课题组与数学组开展了课题主题观课活动。本次活动由教科室主任柴荣萍老师主持,课题组核心成员、教研组长和高数组全体教师共同参与。

太仓市科教新城实验小学的马韵婕老师首先对该领域的相关研究现状进行梳理,通过表格和数据展示课题的研究现状。并对以《苏州码》为例”的课堂观察量表进行解读,并结合课题流程图阐述本节课的设计理念。课堂观察量表以符号转译能力、图形语言解析能力和跨学科整合能力为一级指标,下设多个二级指标。通过观察量表的解读,老师们更加清晰地了解了如何在教学过程中观察和评估学生的数学阅读能力,为后续的课堂观摩提供了明确的方向。

随后马韵婕老师执教课题研究课《苏州码》,马老师以跨学科的视角进行学习活动设计“识码—写码—用码”阶梯任务,结合历史背景、文化对比,勾连相关学科知识深化学生对数学语言系统性与文化价值的理解。课题主持人与观课的老师们详细记录了课堂教学情况及学生表现,并围绕观察量表中的各项指标进行了深入的讨论和分析。不同的观察指标组就自己关注的子指标进行了“有证据”的分析与研究,课题组核心成员也进行了汇报交流,提出了许多宝贵的意见和建议。