过程: 课题成果汇报与初步交流 杨蕴主任首先汇报课题结题报告核心内容:介绍课题针对低、中、高年段学生注意力缺陷、学习焦虑、社交回避等问题,构建的 “家庭 - 学校 - 社会” 三维联动干预体系;展示 “阳光适应”(低年段)、“心晴成长”(中年段)、“逆风飞翔”(高年段)分层指导工具包的开发与应用情况,以及动态评价机制下 “个案响应速度提升 200%” 的成效;说明课题成果已形成 “筛查 - 分层 - 追踪” 全周期干预范式,相关课例跨学科推广至语文、体育等学科的实践进展。 参与人员围绕汇报内容交流初步看法:部分教师代表提出,工具包在实际使用中,低年段 “阳光适应” 模块对新生分离焦虑的干预效果显著,但中年段 “心晴成长” 模块针对学习焦虑的指导策略,在不同性格学生身上效果差异较大;课题成员补充说明,跨学科推广中,体育学科通过 “团队运动” 融入社交回避干预效果较好,但语文学科在 “情绪表达写作” 指导中,部分教师缺乏专业心理知识支撑。 倪老师指导意见解读与核心问题聚焦 倪老师结合课题汇报与交流情况,提出针对性指导意见:强调调查需聚焦三大核心方向,一是明确当下小学生最突出心理问题及成因,避免问题定位模糊;二是在校摸底典型个案,详细记录表现与具体成因,为分层指导提供依据;三是调查学校社工进校园后的联动做法、成效及优化方向,解决联动碎片化问题。同时要求报告整合经验,按年段绘制联动指导模型图,清晰呈现指导流程与优化路径,增强经验的系统性与区域适配性。 全体参与人员围绕倪老师意见,进一步聚焦核心问题:经讨论一致认为,当前需优先明确 “最突出心理问题”—— 结合前期数据与教师反馈,初步判断低年段 “注意力缺陷伴分离焦虑”、中年段 “学习焦虑叠加情绪波动”、高年段 “学业压力致社交回避” 为需重点关注的突出问题;在个案摸底上,需补充 “不同问题个案的家庭环境差异” 记录;在家校社联动上,需重点调查社工与班主任的协作频率、家长参与联动的主动性等细节。 研究方法完善与后续工作分工 课题团队结合核心问题,讨论完善研究方法:针对 “突出问题及成因”,决定在文献梳理基础上,增加 “学生心理状态随访”(每月 1 次,跟踪学生问题变化);针对 “典型个案摸底”,确定采用 “班主任推荐 + 心理教师评估” 的个案筛选方式,确保个案代表性;针对 “联动机制优化”,明确访谈对象增加社区心理服务站工作人员,问卷调研补充 “社工工作满意度” 维度。 明确后续工作分工:XX 负责文献梳理与学生随访记录;XX 牵头个案摸底与信息库建设,联合各年级班主任完成 “一案一档” 整理;XX 负责访谈与问卷调研,联系社工、家长及社区人员开展调查;XX 带领团队绘制分年段联动指导模型图,梳理指导流程与优化路径,计划 X 月 X 日前完成初步框架。 研讨总结与下一步计划确认 杨蕴主任总结本次研讨成果:明确课题需围绕倪老师提出的三大核心问题深化研究,完善后的研究方法需聚焦问题精准定位、个案系统梳理、联动机制优化;强调各负责人需按分工推进工作,确保数据真实、模型清晰、流程可落地。 整合所有资料,修改完善课题报告,形成最终成果。庭、学校、社会等多方面因素,也需要各方力量能够紧密配合、协同作战。 思考记录: 关于突出问题定位的思考:从前期数据与教师反馈来看,不同年段突出心理问题存在 “叠加性” 特征(如低年段注意力缺陷与分离焦虑并存),这提示后续分析成因时,需避免单一归因,要综合考虑 “年龄发展需求 + 家庭环境 + 学校管理” 等因素。例如低年段学生注意力缺陷,可能既与年龄认知特点相关,也与家长过度干预学习的教养方式有关,需通过随访进一步验证这一假设。 关于典型个案摸底的思考:当前个案记录多侧重 “问题表现与干预措施”,但倪老师要求记录 “具体成因”,这需要补充 “家庭访谈” 环节 —— 部分家长可能不愿主动提及家庭矛盾等敏感信息,需设计更温和的访谈方式(如 “亲子互动场景描述”),间接挖掘成因,同时需对个案信息严格保密,避免隐私泄露影响家长配合度。 关于联动机制优化的思考:学校社工进校园后,联动存在 “表面化” 问题 —— 如社工与班主任仅在 “严重个案” 发生时沟通,日常协作少;家长参与多停留在 “被动接收通知”,主动反馈学生情况少。后续需通过调研明确 “协作频率低” 的原因(如社工工作繁忙、家长时间冲突),并在模型图中设计 “固定沟通节点”(如每周 1 次社工 - 班主任碰头会、每月 1 次家校社联动线上会议),同时探索 “家长积分激励” 等方式提升参与主动性。 关于成果推广与区域适配性的思考:课题成果已跨学科推广,但不同学科、不同学校的实施条件存在差异(如部分学校缺乏专业社工)。在绘制联动指导模型图时,需考虑 “基础版”(无社工参与,以学校 - 家庭联动为主)与 “完整版”(家校社 + 社工联动)两种方案,增强区域适配性;同时,需将跨学科课例中的 “可复制经验”(如体育学科的团队运动干预)提炼为标准化操作指南,方便其他学校借鉴。

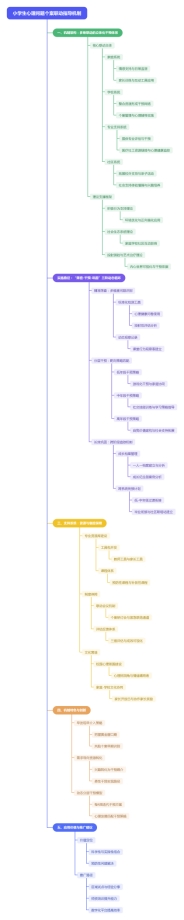

|